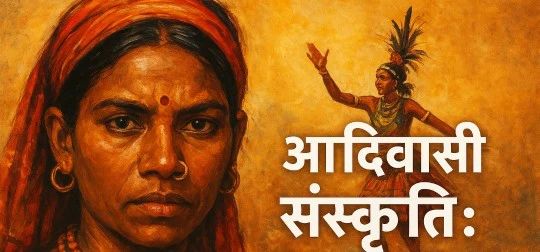

यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है, जिसे आधुनिकता की चकाचौंध में अक्सर अनदेखा कर दिया गया है। जब हम सभ्यताओं के इतिहास को खंगालते हैं, तो पाते हैं कि हर संस्कृति की जड़ें किसी न किसी रूप में उस आदिम, मौलिक और प्रकृति-सहज जीवनशैली से जुड़ी हैं, जिसे आज हम आदिवासी संस्कृति कहते हैं। यह वह बीज है जिससे विश्व की तमाम संस्कृतियों का विशाल वृक्ष अंकुरित हुआ है। आइए, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से इस सत्य की गहराई को समझते हैं और महसूस करते हैं कि क्यों आदिवासी संस्कृति को विश्व संस्कृति की जननी कहना सर्वथा उचित है।

प्राचीनता और निरंतरता का जीवंत प्रमाण

इतिहास की किताबों से भी पहले, जब मनुष्य ने भाषा और लिपि का आविष्कार नहीं किया था, तब से आदिवासी संस्कृति इस धरती पर मौजूद है। ये समुदाय मानव इतिहास के सबसे पुराने साक्षी हैं, जिनकी परंपराएँ हजारों वर्षों से पीढ़ी-दर-पीढ़ी प्रवाहित हो रही हैं। जहाँ मेसोपोटामिया, मिस्र और सिंधु घाटी जैसी महान सभ्यताएँ समय के साथ खंडहरों में तब्दील हो गईं, वहीं आदिवासी संस्कृति आज भी अपने मौलिक स्वरूप में जीवित है। यह निरंतरता ही इस संस्कृति की शक्ति और प्रामाणिकता का सबसे बड़ा प्रमाण है, जो इसे सभी संस्कृतियों का उद्गम स्रोत सिद्ध करती है।

प्रकृति ही जीवन, जीवन ही प्रकृति

आज जब विश्व पर्यावरण संकट से जूझ रहा है, तो हमें आदिवासी दर्शन की ओर देखना पड़ता है। आदिवासी संस्कृति में प्रकृति कोई संसाधन नहीं, बल्कि जीवन का अभिन्न अंग है। उनके लिए जंगल, पहाड़, नदियाँ और जानवर केवल बाहरी वस्तुएँ नहीं, बल्कि उनके परिवार का हिस्सा हैं, उनके पूर्वज और देवता हैं। वे प्रकृति का पूजन नहीं करते, बल्कि प्रकृति के साथ एक लय में जीते हैं। उनके त्योहार फसलों के आने पर, उनके गीत नदियों की धाराओं पर और उनकी कला पेड़-पौधों के रूपों पर आधारित होती है। यह प्रकृति-प्रेम नहीं, बल्कि प्रकृति-स्वरूप होकर जीने की कला है, जो हर संस्कृति के आरंभिक स्वरूप में मौजूद थी।

सहकारिता और समुदाय: प्रथम सामाजिक संरचना

आज के व्यक्तिवादी समाज के विपरीत, आदिवासी संस्कृति की नींव “सामूहिकता” पर रखी गई है। यहाँ “मैं” से पहले “हम” आता है। यहाँ भूमि या जंगल पर किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है।निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं और सुख-दुःख में पूरा समुदाय एक परिवार की तरह साथ खड़ा होता है। यह सामाजिक संरचना मानव के प्रथम और सबसे सफल सामाजिक प्रयोग का उदाहरण है, जहाँ शोषण और वर्ग-भेद की कोई जगह नहीं थी। यही सहकारिता और समानता का भाव आज विश्व के सभी संविधानों और सामाजिक आंदोलनों का आदर्श है।

कला की आदिम अभिव्यक्ति: गुफाओं से कैनवास तक

कला का जन्म कहाँ हुआ? इसका उत्तर हमें भीमबेटका जैसी प्राचीन गुफाओं में मिलता है, जहाँ आदिमानव ने अपने जीवन, शिकार और प्रकृति के दृश्यों को उकेरा था। आज भी गोंड, वर्ली, पिथौरा और सोहराई जैसी आदिवासी कलाओं में वही आदिम शैली और जीवंतता दिखाई देती है। यह कला किसी बाजार या प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि जीवन के उत्सव और अनुष्ठानों को व्यक्त करने के लिए जन्मी थी। इन कलाओं की सादगी, लय और प्रकृति से जुड़ाव ही इन्हें मौलिक और सार्वभौमिक बनाता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विश्व की तमाम कला शैलियों ने इन्हीं आदिम रूपों से प्रेरणा पाई है।

भाषा की गंगोत्री: जहाँ से फूटी पहली ध्वनि

भाषाएँ केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि ज्ञान और संस्कृति की वाहक होती हैं। आदिवासी भाषाएँ दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से हैं, जिनमें हजारों वर्षों का ज्ञान, कहानियाँ और प्रकृति का सूक्ष्म अनुभव संचित है। इन भाषाओं में प्रकृति के हर तत्व, हर जीव और हर भावना के लिए ऐसे शब्द हैं, जो आधुनिक भाषाओं में नहीं मिलते। यह दिखाता है कि मनुष्य ने जब पहली बार अपने भावों को ध्वनि देना सीखा, तो वह आदिवासी ही था। ये भाषाएँ उस आदिम संगीत और कथा-परंपरा की धरोहर हैं, जहाँ से साहित्य और संवाद की यात्रा आरंभ हुई।

ज्ञान-विज्ञान की पहली प्रयोगशाला

आधुनिक विज्ञान जिसे आज खोज रहा है, उसका ज्ञान आदिवासियों को सदियों से है। वे “जंगल के डॉक्टर” हैं, जिन्हें हजारों जड़ी-बूटियों और उनके औषधीय गुणों का ज्ञान है। वे मौसम की चाल, नक्षत्रों की गति और धरती के भीतर के रहस्यों को बिना किसी उपकरण के समझते हैं। उनका पारंपरिक ज्ञान (Native Science) प्रकृति के साथ गहरे सामंजस्य पर आधारित है, जो आज के विनाशकारी विज्ञान के लिए एक स्थायी विकल्प प्रस्तुत करता है।कृषि का पहला प्रयोग, आग की खोज, और पहले औजारों का निर्माण इसी ज्ञान परंपरा की देन है।

अध्यात्म का सहज और सार्वभौमिक दर्शन

आदिवासी दर्शन किसी ईश्वर या ग्रंथ पर केंद्रित नहीं है। उनका अध्यात्म कण-कण में जीवन देखता है – पत्थर में, पेड़ में, नदी में। यह “सर्वात्मवाद” का दर्शन है, जो मनुष्य को ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं, बल्कि उसका एक हिस्सा मानता है। यह अद्वैत वेदांत के “सोऽहम्” (वह मैं हूँ) से भी आगे जाकर कहता है कि जो पत्थर, जो पेड़, जो नदी है, वही हम हैं।यह दर्शन किसी भी संगठित धर्म से कहीं अधिक प्राचीन, गहरा और सार्वभौमिक है, जहाँ प्रकृति ही सबसे बड़ा मंदिर और ज़िंदगी ही सबसे बड़ी प्रार्थना है।

कृषि और प्रौद्योगिकी की भोर

जब मानव शिकारी जीवन से स्थायी जीवन की ओर बढ़ा, तो उसका पहला कदम कृषि था। “झूम खेती” जैसी पारंपरिक पद्धतियाँ, जिन्हें आज अवैज्ञानिक कहा जाता है, वास्तव में भूमि को आराम देने और उसकी उर्वरता बनाए रखने की एक गहरी समझ पर आधारित थीं। पत्थर और लकड़ी से पहले औजार बनाना, मिट्टी के बर्तन गढ़ना और रहने के लिए पहली झोपड़ी का निर्माण करना – यह सब उस आदिम प्रौद्योगिकी का हिस्सा था, जिसने मानव सभ्यता के विकास की नींव रखी।

वैश्विक परंपराओं और रीति-रिवाजों का स्रोत

विश्व भर में मनाए जाने वाले अधिकांश पर्व और त्योहारों की जड़ें प्रकृति, फसल और ऋतुओं के चक्र से जुड़ी हैं। होली के रंग वसंत के आगमन का, दीपावली अंधेरे पर प्रकाश की विजय का और बैसाखी फसल कटाई का उत्सव है। ये सभी उत्सव मूल रूप से प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के आदिवासी अनुष्ठानों के ही परिष्कृत रूप हैं। विवाह परंपराओं, जन्म और मृत्यु के संस्कारों में भी प्रकृति के प्रतीकों का उपयोग इसी आदिम विरासत का प्रमाण है।

“वसुधैव कुटुम्बकम्” का जीवंत स्वरूप

“पूरी दुनिया एक परिवार है”

यह विचार आदिवासी जीवनशैली का मूल मंत्र है। उनका समाज न केवल मनुष्यों को, बल्कि पेड़-पौधों, जीव-जंतुओं और संपूर्ण प्रकृति को एक ही परिवार का हिस्सा मानता है। संसाधनों का सामूहिक उपयोग और सह-अस्तित्व का भाव इसी दर्शन को चरितार्थ करता है। जब वे जंगल से कुछ लेते हैं, तो कृतज्ञता के साथ और केवल उतना ही लेते हैं, जितनी आवश्यकता हो। यह दर्शन आज के उपभोक्तावादी विश्व के लिए एक गहरा संदेश है।

नारी सम्मान और समानता का आदिम आदर्श

जिस दौर में दुनिया के कई तथाकथित सभ्य समाज स्त्रियों को दोयम दर्जे का मानते थे, उस दौर में भी आदिवासी समाज में महिलाओं को बराबरी और सम्मान का दर्जा प्राप्त था। वे परिवार और समुदाय के निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उनकी आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। यह लैंगिक समानता आदिवासी संस्कृति का एक प्रगतिशील पहलू है, जो इसे आधुनिक समाजों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनाता है।

चुनौतियों के बीच अटूट जिजीविषा

सदियों के उत्पीड़न, विस्थापन और शोषण के बावजूद आदिवासी संस्कृति का जीवित रहना ही उसकी अदम्य शक्ति का प्रमाण है। उसने आधुनिकता के हमले झेले हैं, अपनी जमीन और जंगल खोए हैं, पर अपनी आत्मा को मरने नहीं दिया। आज भी उनके गीतों में पहाड़ों का दर्द और नृत्यों में नदियों की पुकार सुनाई देती है। यह जिजीविषा इस बात का प्रमाण है कि यह संस्कृति बाहरी आडंबरों पर नहीं, बल्कि जीवन के शाश्वत सत्यों पर आधारित है।

निष्कर्षत:, यह स्पष्ट है कि आदिवासी संस्कृति केवल एक पिछड़ी हुई जीवनशैली नहीं, बल्कि वह गहरा और विशाल सागर है, जहाँ से विश्व की सभी संस्कृतियों की नदियाँ निकली हैं। यह मानव सभ्यता की जड़ों का वो मीठा पानी है, जो आज भी हमें जीवन, प्रकृति और सह-अस्तित्व का सही अर्थ सिखा सकता है। यह हमारी सामूहिक धरोहर है, हमारी माँ है, और अपनी माँ को सम्मान देना और उससे सीखना हम सभी का कर्तव्य है।

Recent Comments